本文转自:人民网-河南频道壹策略

辛静

当青铜钺的寒光划破舞台的夜幕,当鸮尊的纹路在光影中流转,一位身着殷商铠甲的女子手执马鞭,清亮的豫腔穿越时空——中国首位“女战神”妇好,在豫剧的铿锵韵律中从殷墟的黄土里苏醒……

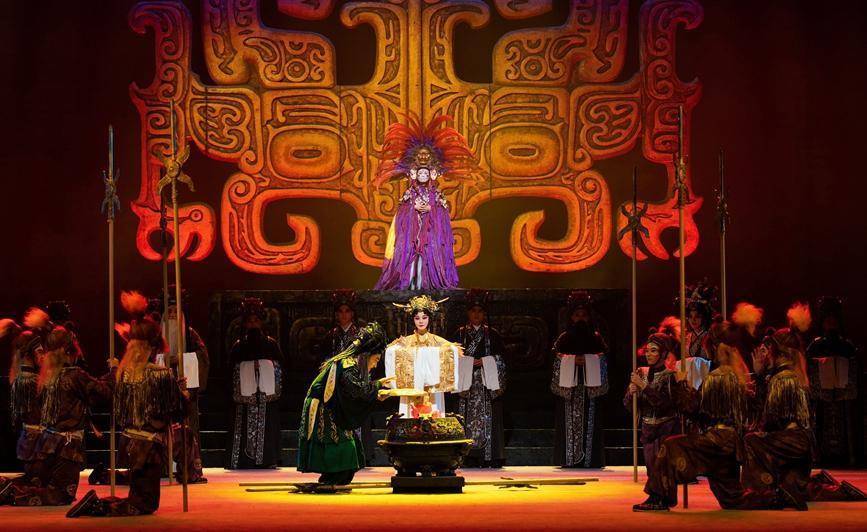

7月9日—10日,国家艺术基金2025年度大型舞台剧和作品创作资助项目豫剧《妇好》2.0版走进妇好的“家乡”安阳,为观众带来一场文化盛宴。这部融合考古实证与艺术想象的剧目,不仅让三千年前的巾帼传奇焕发新生,更以豫剧为载体,展现了中原文化的厚重底蕴,在当代舞台上呈现出鲜明的文化特色。

豫剧《妇好》在安阳演出剧照。河南豫剧院青年团供图

考古与艺术的双向奔赴:让三千年文明在舞台上绽放新辉

1976年,河南安阳殷墟妇好墓的发掘,为中华文明史写下浓墨重彩的一笔。随葬的1900余件器物中,鸮尊的神秘纹饰、青铜钺的威严形制,不仅印证了甲骨文对妇好的记载,更让这位集军事统帅、政治家、祭司于一身的商王武丁王妃,从泛黄的史册中走到世人面前。

“妇好是有考古实物确证的我国历史上第一位女将军、女政治家,她颠覆了我们对商代女性的认知——拥有独立封邑、统帅万军、执掌祭祀,这样的女性形象在早期文明中堪称奇迹。”编剧张凌羽在剧院后台感慨道,“她有自己人生的追求,也有事业的追求,是一个当之无愧的大女主,在多方面都能给我们现代女性一些启发,将她搬上舞台,是一件非常有意义的事情。”

豫剧《妇好》在安阳演出剧照。河南豫剧院青年团供图

为了让考古成果与艺术表达精准对接,剧组曾多次奔赴安阳殷墟博物馆调研。“剧中的祭祀场景和占卜过程都比较真实地还原了当时的历史场景。商人尚白,白色在当时是比较尊贵的颜色,剧中妇好的服饰也符合商代的服饰特征。还有,钺在商代常常被用来作为王权的标志,当剧中妇好手中的青铜钺在灯光下折射出冷光时,观众看到的不仅是一件道具,更是商代军权的象征。”戏剧创作的严谨让历史学者也为之赞叹,看完剧后,安阳市文物考古研究院副研究馆员申文喜给予肯定,“《妇好》实现了考古真实与艺术真实的完美平衡,让观众在欣赏戏曲时,不知不觉也触摸到了商文明的肌理。”

河南豫剧院青年团团长关效宇认为,这种创作模式本身就是一种突破:“《妇好》将视角投向上古历史,既是题材的拓展,也是对戏曲承载文明记忆功能的探索。”剧组历时五年多,打磨三十余稿,把甲骨文记载的“妇好征伐羌方”“主持燎祭”等史实,转化为“战鼓擂动挥师出征”“高台祭祀沟通天地”等具有视觉冲击力的舞台场景,让沉睡三千年的历史有了可感的温度。

壹策略

壹策略

7月9日晚,妇好扮演者吴素真在演出前接受采访。人民网 辛静摄

以情塑魂:从“女战神”到“真性情”的艺术突破

“我爱我家乡,我爱我大商,我爱我的马,我爱我的郎”——当妇好的扮演者吴素真唱出这句饱含情感的唱词时,剧场内响起了经久不息的掌声。这位中国戏剧梅花奖得主,彻底打破了观众对妇好“只识弯弓射大雕”的刻板印象,塑造出一位兼具铁血与柔情的立体女性。

“最初我总想着‘战神’要威风凛凛,所以开始在塑造‘妇好’这个人物时,我会端着,却忽略了她也是妻子和妹妹。”吴素真在后台接受采访时坦言,为了理解并诠释好这个角色,她整理了各种能搜集到的关于妇好的公开报道,并多次与编剧沟通探讨,反复斟酌剧本,梳理人物关系。“在这个过程中,慢慢地我明白了,妇好不仅是一位英雄,更是一个活生生的有血有肉的人。”

这种认知的转变,让2.0版的妇好有了更丰富的情感层次:战场上,她是披甲执钺的统帅,唱腔高亢如裂帛;朝堂上,她为废除“人牲”制度与大臣激辩,语气恳切坚定;与失散十年的哥哥重逢时,她忆起当年的幸福时光,唱腔欢快灵动。

“现在再演妇好时,她和哥哥之间这种小家女的感觉,我演得就更自如了。”吴素真说,“观众喜欢她,就是因为她不仅有英雄和光辉的一面,还有生活和可爱的一面。”

2.0版对“情”的深化,成为该剧最大的亮点。“我们强化了妇好与兄长侯皋的手足情、与子昭的夫妻情,更突出了她的家国情怀和对百姓的悲悯之情。”编剧张凌羽说。

7月9日演出结束,演员与观众热情互动。人民网 辛静摄

这种情感共鸣深深感染了观众。“周六日在郑州连看两场,今天又追到安阳,三刷《妇好》看不够,每次看都有新的感受,(从上周日到今天)已经上班三天了,时不时还在回味某些唱词和细节。”7月9日晚,在安阳三刷该剧后,郑州观众岳旭升还意犹未尽。

“《妇好》不仅是一部优秀的戏剧作品,更是一次对中华优秀传统文化的现代诠释。它让观众在欣赏艺术的同时,重新认识了这位被历史尘封的女英雄。”安阳观众杨春芸说。

戏迷小梦也感慨:“今天在我们家乡安阳看了豫剧《妇好》,深受感动!从心底喜欢妇好,她打破了传统束缚的枷锁,在她身上,我看到了女性无限的可能。”

“我们不想塑造完美的神,而是要展现一个在时代洪流中坚守初心的人,这样的英雄才能真正走进观众心里。”观众的感受也正印证了剧组主创人员的创作初衷。

7月10日,游客在殷墟博物馆参观妇好墓遗址剖面图。人民网 辛静摄

文旅共振:让河南文化名片越擦越亮

7月9日和10日晚,《妇好》在安阳上演。这场“回家”的演出,不仅是巡演的一站,也是河南“戏曲+文旅”融合的生动实践。

在安阳的演出,不少观众从南阳、漯河、新乡等地追随而来。演出结束,在剧场外面还碰到多位来自外省的戏迷,他们携家带口,不但为看《妇好》,还准备好好游览下安阳,直观感受下殷商文化。

“昨天带孩子去参观了殷墟妇好墓,明天准备再去殷墟博物馆看看。”看完演出,山东游客李女士说,“豫剧唱腔与商代的青铜纹太搭了!这种‘看剧+寻根’的旅行,比单纯打卡有意义得多。”

“这部剧太好了,看一遍怎能过瘾?”来自河北邯郸的王先生笑声爽朗,“以后有机会,希望能邀请剧团去我们家乡演出,让河北的老乡也切身感受下豫剧的魅力!”

戏剧的热度也带动相关文创产品销量增长。“这几天,‘妇好鸮尊’造型的冰箱贴、青铜钺纹样折扇卖得都挺好。”7月10日,殷墟景区内一家经营文创产品的负责人说,“甲骨文姓氏钥匙扣也很受欢迎,进店的游客喜欢在这里寻找自己的姓氏,不少人也会选择带走一个。”

“下一步,我们还将考虑推出剧场入场券与景区门票的联动优惠政策,打破单一消费场景局限,探索‘观演+游览’的新型文旅消费模式,让文化体验与旅游观光形成互补,进一步推动文旅深度融合。”河南省文化和旅游厅艺术处副处长解东表示。

作为国家艺术基金资助项目,《妇好》以“唱得响、传得开、留得下”为目标。剧组不仅在传统戏曲框架内创新,还主动拥抱新媒体。据不完全统计,截至7月11日晚,剧目演出片段在抖音、小红书等短视频平台的播放量逾千万,话题讨论度近600万。

7月10日,剧组部分主创人员参观殷墟遗址妇好墓。人民网 辛静摄

豫剧《妇好》的巡演之路,既是一场跨越三千年的文明对话,也是一次文旅融合的生动探索。它以豫剧为桥,让殷商文明从考古报告中走出,在戏腔里鲜活壹策略,也让更多人在艺术与历史的交织中,触摸中原文化的深厚根脉,读懂河南,爱上中国。

易倍策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。